2025年春ドラマとして注目を集めている『対岸の家事』。家庭内のリアルな葛藤や価値観の違いを描いたストーリーに、共感の声が多く寄せられています。

視聴者の間では「この物語は実話なの?」「原作はあるの?」といった疑問の声も。そこで今回は、『対岸の家事』が実話を基にしているのか、原作との関連性について詳しく調査しました。

ドラマ化にあたり、どのように原作が脚色され、現代の家庭問題が描かれているのかもあわせて紹介します。

- 『対岸の家事』が実話ではなくフィクションである理由

- ドラマ版と原作小説の具体的な違いや演出の工夫

- 視聴者が共感するリアルな家族描写と社会背景

『対岸の家事』は実話ではなくフィクション作品

2025年春ドラマ『対岸の家事〜これが、私の生きる道!〜』が、「あまりにもリアルすぎる」と話題になっています。

視聴者の多くが「これは本当に誰かの実話では?」と感じるほど、登場人物の葛藤や家庭内の描写がリアルです。

しかし実際には、このドラマは実話ではなくフィクションであり、原作は小説家・朱野帰子氏による同名小説です。

原作小説『対岸の家事』は、2018年に講談社から刊行された完全オリジナルのフィクション作品です。

朱野氏は現代社会の問題をリアルに描く作風で知られており、過去作『わたし、定時で帰ります。』では「働き方改革」を題材に大きな反響を呼びました。

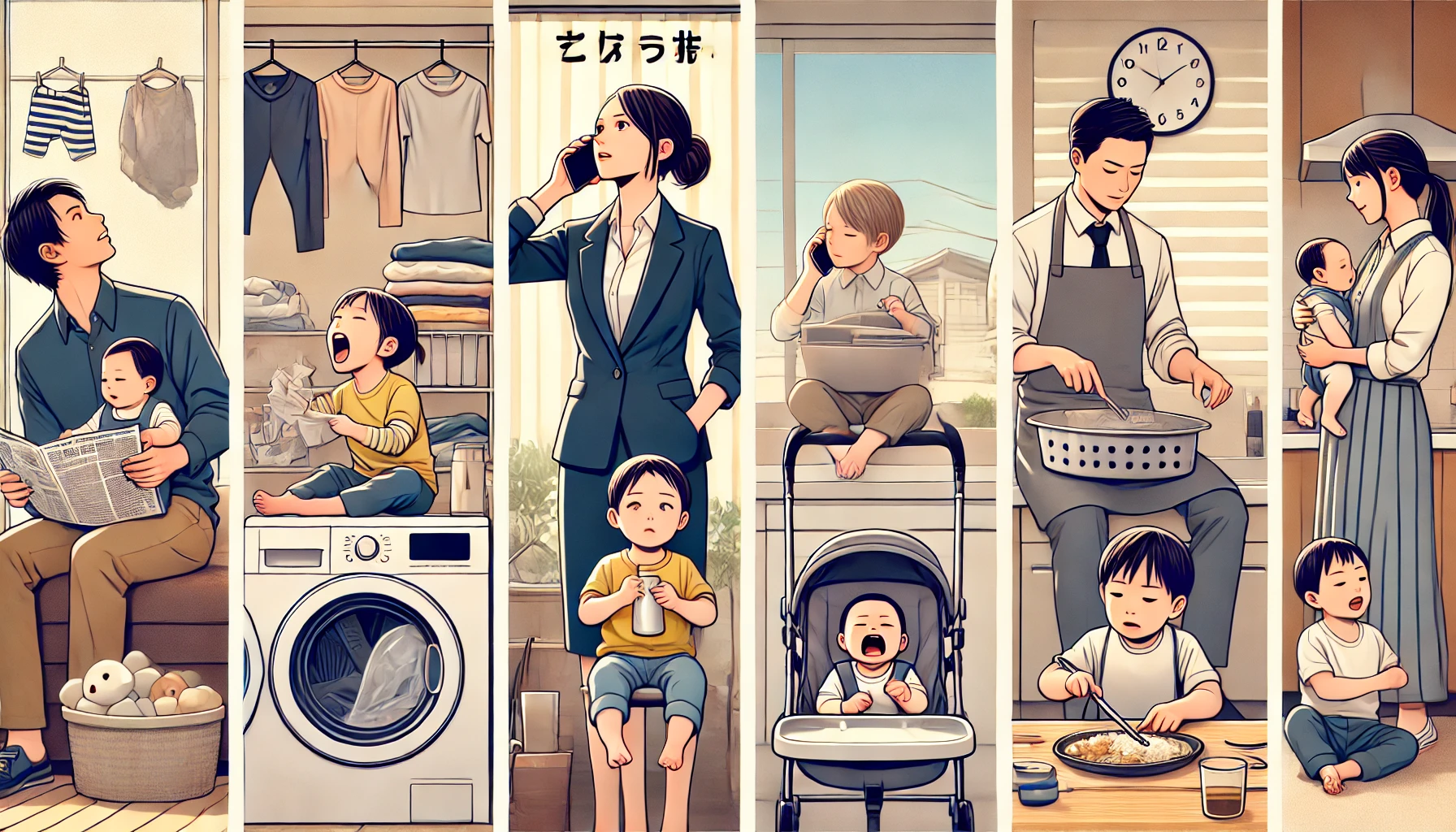

今回の『対岸の家事』も、専業主婦、ワーキングマザー、育休中の父親といった立場の違う登場人物を通して、家事や育児における価値観のズレをテーマに描いています。

ただし、読者や視聴者が「実話かも?」と感じてしまうのは無理もありません。

それほどまでに、この作品には家庭のリアルな課題や摩擦、葛藤が色濃く反映されているからです。

たとえば、「家にいるだけで楽そう」と専業主婦が言われたり、「育休中の男性は仕事していないように見える」といった偏見など、現代日本の家族が直面している問題を丁寧にすくい取っています。

また、ドラマ版では原作のエッセンスを活かしつつ、脚本家たちによって現代の状況に即したアレンジが加えられています。

これにより、より多くの視聴者が「これは私の話かもしれない」と感じられるような共感性の高い作品になっているのです。

実在する人物や事件を基にしているわけではありませんが、リアリティのある描写によって「フィクションなのに実話のように感じられる」稀有なドラマとなっています。

結論として、『対岸の家事』はフィクション作品でありながら、私たちの身近な“家族の現実”を強く反映している点が、多くの共感と話題を集めている理由と言えるでしょう。

原作者・朱野帰子が描く“リアルすぎるフィクション”

『対岸の家事』の原作を手がけたのは、社会派作家として知られる朱野帰子(あけのかえるこ)氏です。

彼女は日常に潜む社会問題をテーマにした作品を多く執筆しており、その作風は“リアルすぎてフィクションに思えない”と高く評価されています。

その代表作である『わたし、定時で帰ります。』は、働き方改革の必要性やワークライフバランスを題材にし、ドラマ化を通じて大きな話題となりました。

『対岸の家事』でもそのスタイルは健在で、読者が日常で感じる“違和感”や“モヤモヤ”をテーマに盛り込んでいます。

例えば、専業主婦が「家にいるだけ」と誤解される問題や、共働き家庭の家事育児の分担をめぐる不公平感など、誰もが一度は体験したことがあるような“家庭の葛藤”が物語の軸となっています。

そのため、多くの読者が登場人物に自分自身を重ね、感情移入できる内容になっているのです。

朱野氏の作品の魅力は、ただの“社会問題の羅列”にとどまらず、登場人物のリアルな心の動きを丁寧に描く点にあります。

登場人物たちは一方的な被害者や加害者として描かれることなく、それぞれの立場から精一杯に生きている姿が描かれており、読者は単純に“誰かを責める”のではなく、自分の中にもある偏見や価値観の揺らぎと向き合うことになります。

「家事とは?」「家族とは?」という根源的な問いを投げかけてくる点で、『対岸の家事』は単なるホームドラマではないと言えるでしょう。

また、彼女の執筆スタイルにも注目です。

実際の読者の声や、SNS上での意見、時代の風潮を敏感に察知し、それらを物語に落とし込むことで、作品全体に“生きたリアリティ”が宿っています。

そのため、読者はまるで自分の身の回りで起きている出来事を見ているかのように、物語に没入できるのです。

フィクションでありながら、限りなく現実に近い。

それが朱野帰子作品に共通する最大の特徴であり、『対岸の家事』にも色濃く反映されています。

なぜ視聴者が「実話かも」と感じるのか

『対岸の家事』が視聴者に「これは実話かも?」と思わせる最大の理由は、その“生活密着度の高さ”にあります。

ドラマの中で描かれる家庭内の会話や価値観のぶつかり合いは、フィクションとは思えないほど現実味にあふれています。

「家事の分担が不公平だ」「仕事と育児、どっちが大変?」などのテーマは、SNSでも日常的に議論されている問題です。

特に、専業主婦とワーキングマザー、育休中の父親という3者の視点から描かれる構成は、社会の縮図そのものといえます。

それぞれの立場に特有の悩みや不満がリアルに描かれており、視聴者は自分の立場に近いキャラクターに感情移入しやすいのです。

「これは私のことかもしれない」と感じた瞬間に、フィクションが“現実”として迫ってくるのです。

さらに、セリフやシーンの演出にも工夫が凝らされています。

たとえば、子どもの送り迎えを押し付けられて不満を爆発させる母親や、育休を取ったことで職場で浮いてしまう父親など、「あるあるすぎて笑えない」シチュエーションが次々と登場します。

こうした演出が視聴者の心にリアルな“痛み”として届くからこそ、実話のように感じられるのです。

また、キャスト陣の演技力も「実話っぽさ」を後押ししています。

主演の多部未華子さんや江口のりこさん、ディーン・フジオカさんらが、それぞれの役どころに自然体で挑んでおり、登場人物の感情の揺れを細やかに表現しています。

まるでドキュメンタリーを見ているかのようなリアリティがあるため、視聴者の間で「これは実際にあった話なのでは?」という声が上がるのも頷けます。

つまり、『対岸の家事』が実話に見える理由は、

- 日常生活に密着したテーマ設定

- 現実とリンクする家庭内の問題

- 共感しやすいキャラクター構成と演技

といった要素が絶妙に重なっているからなのです。

結果として、多くの視聴者にとって、“自分の物語”のように感じられるフィクションとなっているのが『対岸の家事』の大きな魅力です。

原作小説『対岸の家事』の内容とテーマ

『対岸の家事』の原作小説は、2018年に朱野帰子氏によって執筆され、講談社より刊行されました。

物語の舞台は、郊外に暮らす専業主婦や共働き夫婦、育休中の父親たちが集う地域コミュニティ。

そこで繰り広げられる家事や育児に関する葛藤と、それに伴う“価値観の衝突”が、物語の中心的テーマです。

主人公は、長年専業主婦として家庭を支えてきた女性・村上詩穂。

夫と子どもとの生活に尽くしてきたものの、周囲の共働き世帯との接点の中で、“家庭のあり方”に疑問を抱き始めます。

さらに、同じ町内に住むバリキャリ系のワーキングマザーや、育児休業を取得して家庭に入った男性など、異なる立場の人々との出会いが、彼女の意識を変えていきます。

この小説が描いているのは、単なる家事分担の問題ではありません。

「誰が、なぜ、どのように家事を担うべきか?」という根源的な問いです。

また、社会が求める“理想の家族像”と、現実に直面する“生活のズレ”のギャップにも鋭く切り込んでいます。

作品中では、登場人物たちがそれぞれの正義や正当性を主張し、時にはぶつかり合い、時には支え合う様子が描かれます。

この過程の中で、「家事=女性の仕事」や「男は外、女は内」といった旧来の価値観が揺さぶられていくのです。

読者はその変化を通じて、自分の家庭内での在り方や、社会との関係を見つめ直す機会を得ることができます。

さらに注目したいのが、作中で家事が“スキル”として描かれている点です。

ただ単に「手伝うべきもの」ではなく、段取り力、観察力、マルチタスク能力など、ビジネスにも通じる能力が必要とされる作業として家事が描かれています。

このような描写が、読者に家事の価値を再認識させる効果をもたらしています。

総じて、『対岸の家事』は家事や育児をめぐる問題を表層的に扱うのではなく、“家庭と社会の関係性”というより大きなテーマを含んだ社会派小説として高く評価されています。

専業主婦・共働き夫婦・ワンオペ育児など多様な家族像

『対岸の家事』が高く評価されている理由の一つは、現代日本に存在する多様な家族の形をリアルに描き分けている点にあります。

従来の「夫が働き、妻が家を守る」というモデルだけではなく、共働き家庭、育休を取る父親、ワンオペ育児に疲弊する母親など、多様な家族構成が登場し、それぞれが抱える問題にフォーカスしています。

読者や視聴者は、自分と似た立場のキャラクターに共感しやすく、物語に没入することができます。

まず描かれるのは、主人公・村上詩穂が属する専業主婦の視点です。

家にいることで「暇そう」「楽してる」といった偏見を受ける一方で、実際には家事も育児も24時間体制。

子どもの学校行事、買い物、三度の食事に洗濯、掃除──目に見えない“家庭マネジメント”を担っている現実が、物語では克明に描かれています。

一方、江口のりこ演じる長野礼子は、共働き家庭のワーキングマザーとして登場。

仕事と育児の両立に奔走する日々の中で、夫の協力不足や職場の理解のなさに苦しむ姿は、多くの働く母親たちの現実そのもの。

「やるべきことが多すぎて、やりたいことが何もできない」というジレンマが、彼女の疲れた表情からにじみ出ています。

さらに、ディーン・フジオカ演じる中谷達也は、育休を取得した父親として描かれます。

一見すると先進的な家庭の姿ですが、周囲からは「なぜ男が家に?」といった冷ややかな視線を浴びることに。

育休=休みという誤解に悩まされながら、家事や育児の難しさに直面していきます。

これらのキャラクターたちは、お互いにまったく違う生活背景を持ちつつも、次第に“家事”を通じて繋がっていきます。

その過程で描かれるのが、「あの人は楽をしている」「うちは我慢している」といった“対岸の火事”ならぬ、“対岸の家事”という感情です。

本作のタイトルが象徴しているように、どの家庭も外から見ると平穏に見えるけれど、その内側にはそれぞれの苦悩が隠れているのです。

このように、『対岸の家事』は、家庭の多様性と、それぞれの立場の“しんどさ”を可視化することで、家族という存在そのものに新たな視点を与える作品となっています。

- 『対岸の家事』は実話ではなく原作小説に基づく

- リアルすぎる描写が視聴者の共感を呼ぶ

- ドラマは現代の家族問題を鋭く反映

- 育児・家事の“見えない負担”にも焦点

- 登場人物や設定にはドラマ独自のアレンジあり

- セリフや演出が実体験のように自然

- SNSやPTAなど時事的テーマも多数盛り込み

- 家庭をめぐる価値観の違いを丁寧に描写

- “対岸の火事”ではなく“対岸の家事”がテーマ